Cathédrale Saint-Étienne

Monument emblématique de la ville de Toulouse, la cathédrale Saint-Étienne se dresse au cœur de la ville historique. Ses pierres sont des témoins précieux, racontant les siècles passés.

Cathédrale atypique

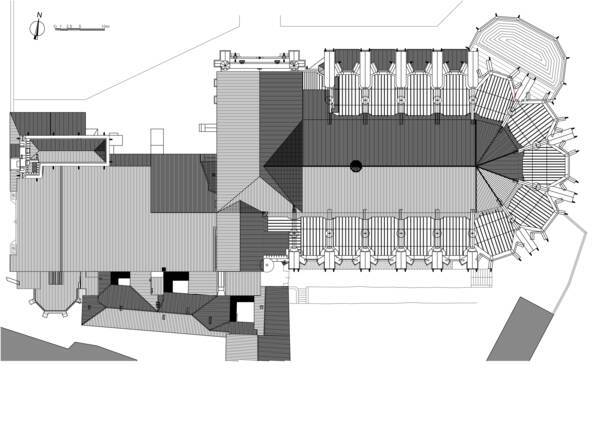

La physionomie générale de la cathédrale résulte principalement de deux campagnes de constructions :

- début XIIIe siècle, construction de la nef raymondine de style gothique méridional, sur les vestiges de la cathédrale romane,

- fin XIIIe siècle, construction du chœur de la cathédrale dans le style gothique du Nord.

Ces deux campagnes sont aujourd’hui toujours visibles, comme le montre le raccordement curieux entre ces deux parties.

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

Repères chronologiques

- 844 : première mention d’une église carolingienne (aucun vestige visible),

- 1071-1105 : épiscopat d’Isarn, construction de la cathédrale romane,

- XIIe-XIIIe : destruction de la cathédrale romane, construction de la nef raymondine ainsi que de la rosace entrée Ouest,

- fin XIIIe : reconstruction du chœur dans le style gothique du Nord,

- XVe : construction du portail Ouest,

- XVIIe : voûtement du chœur après un incendie de la couverture en bois,

- XIXe : plusieurs projets non aboutis pour terminer la cathédrale,

- XXe : achèvement du transept Nord avec la construction d’un portail pastiche de celui du XVe,

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

Entretien de l’édifice

Sa préservation est essentielle pour transmettre le patrimoine actuel aux générations futures. Monument appartenant à l’État, les travaux d’entretien et de réparation sont réalisés par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, sous la tutelle de l’architecte des Bâtiments de France, conservateur de la cathédrale. Les travaux de restauration programmés par la Conservation régionale des monuments historiques et de l’architecture (CRMHA), sont assurés par l’architecte en chef des monuments historiques (ACMH).

La plupart du mobilier ainsi que des décors intérieurs datent du XVIIIe et XIXe siècles, tout comme les grilles de ferronnerie entourant le sanctuaire. Les colonnes de marbre de Caunes-Minervois (Aude), sont des copies de celles de la Galerie des glaces à Versailles. Le grand orgue classé au titre des Monuments Historiques, date du XVIIe siècle pour ses parties les plus anciennes.

État actuel de la cathédrale

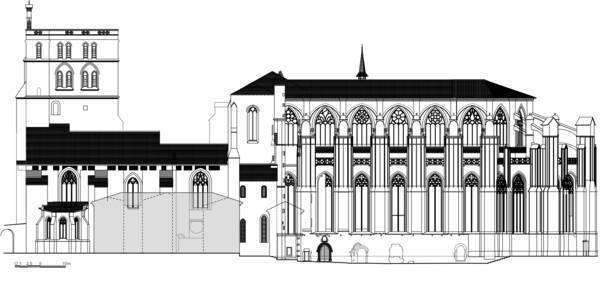

Façade Nord

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

Façade Sud

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

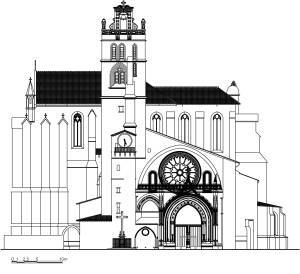

Façade Ouest

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

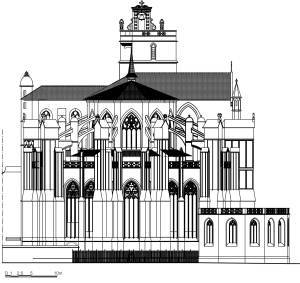

Façade Est

Plan : J.-L. Rebière, ACMH

Projets inachevés des XIXe et XXe siècles

Le XVIIIe siècle est marqué par des travaux cherchant à "terminer" la cathédrale Saint-Étienne, en voulant lui donner une cohérence d’ensemble. Mais ce n’est qu’au siècle suivant que des projets ambitieux vont éclore.

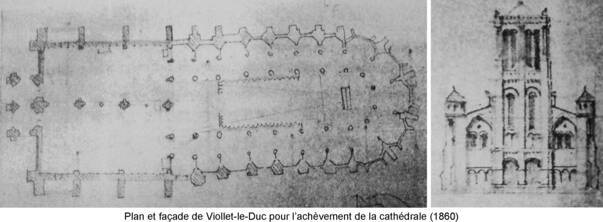

1860, le grand architecte français Eugène Viollet-le-Duc entreprend des croquis et plans afin d’achever la cathédrale tout en conservant la nef raymondine. Il propose de garder les parties bâties en “régularisant” l’édifice par la construction d’une double nef dont les piles centrales seraient axées sur le chœur.

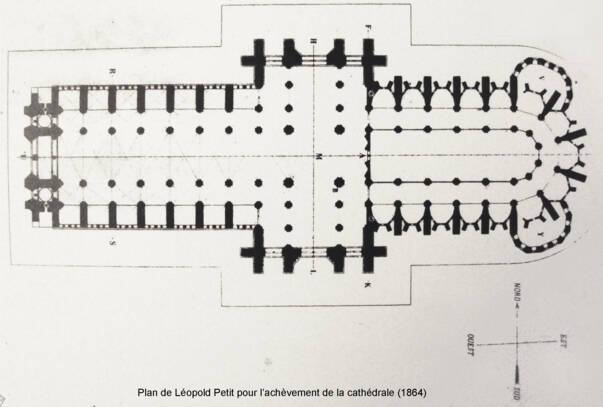

Léopold Petit, en 1864, dessine le projet de l’achèvement de la cathédrale en établissant une nef telle qu’elle aurait du être au XIIIe siècle.

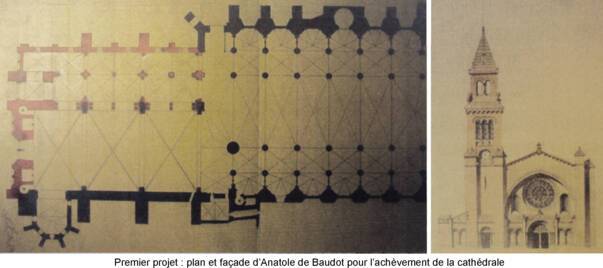

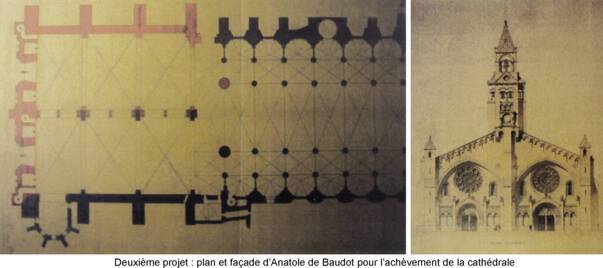

L’architecte Anatole de Baudot reprendra le même parti de la double nef, avec une variante : rajouter un double bas-côté au Nord de la nef raymondine. Ce projet induit également le remodelage de la façade Ouest, soit par de légères modifications, ou par une construction symétrique de la partie existante.

Partager la page